モット絶縁体

強相関電子系では、電子と格子の密度比(あるいはバンドフィリング)が重要になります。密度比が単純な整数比になると、電子はお互いのクーロン反発(オンサイトクーロン反発Uや最近接クーロン反発V)を避けるために一定のパターンを作って局在化する傾向が出てきます。本来、電子の波動関数はなるべく広がっている方が運動エネルギーを得するのですが、UやVが電子の運動エネルギーW(バンド幅)に比べて十分大きくなると、局在による安定化エネルギーが勝って伝導電子は一気に絶縁化します。「モット絶縁体」と呼ばれる強相関電子系は、電子/格子の密度比が1:1という強い整数比になっている系で、多くの化合物がこのモット絶縁体状態にあることが分かっています。モット絶縁体では元の1/2充填バンドが二つの「ハバードバンド」に分裂して絶縁化していますが、このハバードバンドが以下に述べるような操作で半充填バンドの金属に戻る相転移をモット転移と言います。

モット転移を起こすには温度以外に2つパラメーターがあり、格子を圧縮して運動エネルギーWを増やす方法(バンド幅制御モット転移)と、電子/格子密度比を1:1からずらして実効的なUを減らす方法(フィリング制御モット転移)があります。このモット転移は外場に対して敏感で、ほんのわずかな外部刺激で大きな伝導性や磁性の変化が起きることがあります。また、モット転移は、電子が粒子なのか波なのか、その2つの状態のあいだで揺れ動くという量子性に基づく転移なので、通常の原子や分子が示す相転移とは異なった性質を持っている可能性が指摘されています。さらに興味深いことに、いくつかのモット絶縁体では、モット転移近傍に超伝導相があることが分かっています。これは全てのモット絶縁体には当てはまるわけではありませんが、ペロブスカイト型銅酸化物や、κ型BEDT-TTF塩・フラーレン化合物A3C60などの分子性固体では、実際に(フェルミエネルギーとの比較において)比較的高いTcの超伝導が確認されています。これらの高温超伝導でも、モット転移の量子性が何らかの関与をしているのではないかと予想されており、電子スピンや電荷の揺らぎが、超伝導クーパー対を作る際に必要な電子間引力の源になっているのではないかと多くの研究者が考えています。

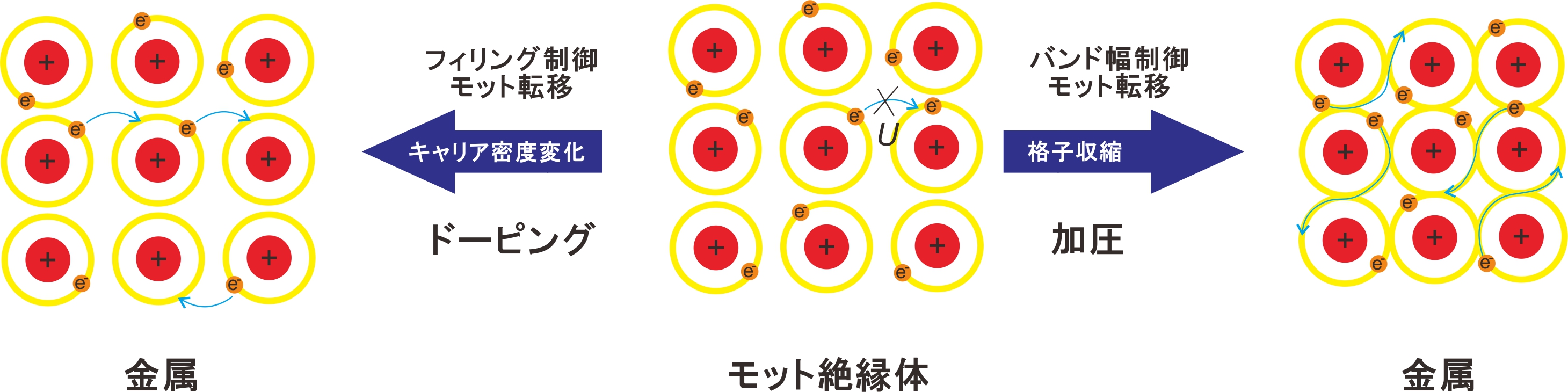

下の図は、モット絶縁体とその相転移を模式的に描いたものです。中央の絶縁体では、電子間の反発Uによって、隣り合うサイト間の電子移動が出来ない状態になっています。右の金属状態に行く矢印は格子間隔の圧縮を表しており、圧力や歪みの印加で、サイト間距離が短くなることによってバンド幅が広がり、モット転移が起きた状況です。一方、左の金属状態に行く矢印は電子密度の変化を表しており、化学ドーピングや電界効果によって電子の空席が出来たため、クーロン反発を感じること無く電子が空席間を移動できるようになった状況です。このように、モット転移には温度の上げ下げ以外に二種類の制御方法があり、それに付随する超伝導転移も、両方のケースで確認されています。

図:二種類のモット転移を模式的に表した図。中央にある絶縁体状態では、正電荷を持ったサイト(赤丸:原子あるいは分子)に電子が局在しており、隣に飛び移ろうとしても電子間のクーロン反発Uのために飛び移ることができない。右の矢印は、サイト間の距離を縮めることによって、電子の運動エネルギーWが大きくなり、電子が自由に行き来するようになる絶縁体-金属相転移を示している。左側の矢印は、サイト間の距離はそのままで、電子の密度を少し減らした場合の相転移。電子の空席ができるので、2つの電子が同一サイトを占めること無く電子を移動させることが可能となる。(図は別画面で開くと拡大出来ます)